Entretien avec Christina Weyl – Retracer les réseaux invisibles : les artistes femmes de l’Atelier 17

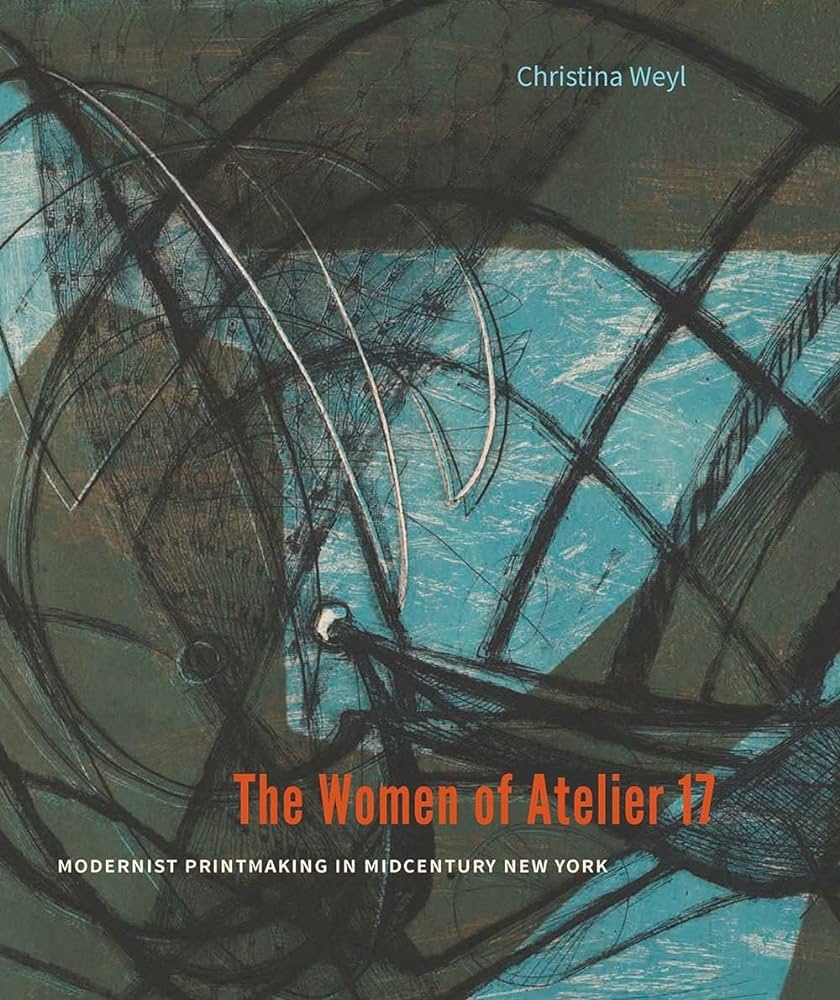

Comment réécrire une histoire de l’art dont les récits dominants ont systématiquement effacé les femmes ? Plus encore, comment restituer la mémoire et la contribution artistique de celles qui ont perdu leur voix, ou qui ne l’ont jamais eue ? Telles sont quelques-unes des interrogations suscitées par la lecture de l’ouvrage de Christina Weyl, The Women of Atelier 17 : Modernist Printmaking in

Midcentury New York, issu de sa recherche doctorale soutenue en 2015.

L’histoire de Stanley William Hayter, fondateur en 1927 à Paris du studio de gravure Atelier 17, marqué dès ses débuts par l’élan surréaliste et fréquenté par des artistes tels qu’Alberto Giacometti ou Joan Miró, a été largement retracée au cours des dernières décennies, notamment dans l’ouvrage désormais incontournable de Joann Moser, Atelier 17 : Essay and Catalogue ; A 50th Anniversary Retrospective Exhibition (Elvehjem Art Center, 1977). En revanche, la contribution des artistes femmes ayant fréquenté l’atelier, surtout après son installation à New York en 1940, est longtemps demeurée éclipsée. Ce silence est d’autant plus frappant que plus de quatre-vingt-dix femmes, soit environ deux cinquièmes des artistes qui y ont travaillé, ont été des praticiennes de l’atelier. Ce n’est qu’avec l’ouvrage de Christina Weyl que cette dimension essentielle de l’histoire de l’Atelier 17 commence véritablement à émerger.

Christina Weyl, The Women of Atelier 17 : Modernist Printmaking in Midcentury New York, Yale University Press, 2019.

Le cœur de la recherche de Weyl réside dans l’approche non monographique de son ouvrage : elle s’attache à analyser les réseaux tissés entre les artistes femmes, perceptibles au gré de leurs collaborations et de leur soutien mutuel, ainsi que le contexte culturel et social qui a façonné leur existence à la fois comme femmes et comme artistes. Tandis que leurs homologues masculins ont été largement célébrés pour leurs expérimentations techniques, ces créatrices ont, elles aussi, ouvert de nouvelles voies expérimentales dans l’art de l’estampe. C’est le cas de Sue Fuller (artiste, graveuse, et sculptrice américaine, 1914-2006) qui, en associant la gravure et le vernis mou, réalise de véritables estampes-collages, enrichies par l’insertion de dentelles, problématisant l’emploi de matériaux historiquement connotés comme féminins. Au fil des pages, l’on découvre que, si ces artistes s’inséraient dans un contexte où la révolution féministe des années 1970 n’avait pas encore eu lieu, elles produisaient, à leur insu, une forme d’art que l’on peut qualifier de proto-féministe, l’estampe apparaissant ainsi comme un terrain particulièrement fécond pour l’émergence d’artistes féministes et proto-féministes.

La conclusion à laquelle parvient Christina Weyl est sans équivoque : « il est impossible de comprendre le projet artistique et intellectuel de Hayter, ainsi que la renaissance de l’estampe au milieu du XXe siècle, sans prêter une attention soutenue à la contribution des artistes femmes. » (Weyl, The Women of Atelier 17, 19) Le projet de recherche de Christina Weyl s’étend ainsi bien au-delà de son livre, aboutissant à la création d’un site web en libre accès, offrant la possibilité de consulter les biographies des artistes femmes qui ont non seulement contribué à l’Atelier 17, mais qui en ont également façonné activement l’histoire.

J’ai eu le plaisir et l’honneur de réaliser cet entretien en langue anglaise à la fin de l’été 2025, lors d’un appel Zoom, alors que Christina Weyl réside à New York. Plus qu’une simple conversation, cet échange se conçoit comme un véritable dialogue ouvert : il vise à offrir une visibilité accrue à l’Atelier 17, tout en constituant un instrument de réflexion sur ce que signifie contribuer à l’écriture d’une histoire de l’art pensée et façonnée par les femmes, s’inscrivant dans le prolongement des grandes œuvres initiées par les chercheuses féministes. J’espère que cet entretien pourra donc constituer une ressource précieuse pour les lecteur·rices, et qu’il inspire d’autres chercheur·es à poursuivre, à leur tour, des travaux capables de transformer en profondeur les institutions et le champ de la recherche sur les artistes femmes.

Domiziana Serrano : Comme votre recherche l’a minutieusement reconstitué, plus de quatre-vingt-dix artistes femmes ont participé à l’Atelier 17 après son déménagement aux États-Unis en 1940, représentant près des deux cinquièmes du total d’environ deux-cent-cinquante artistes ayant fréquenté le studio. Pourtant, ces femmes étaient largement absentes de l’historiographie de l’Atelier 17 avant votre travail. Qu’est-ce qui vous a tout d’abord attirée vers cette dimension négligée de l’histoire de l’Atelier 17, et comment avez-vous procédé pour révéler et raconter leurs contributions ? Plus largement, comment reformuler l’histoire de l’art par un déplacement de perspective qui permette de prêter attention à ce qui a été historiquement réduit au silence et marginalisé ?

Christina Weyl : Commençons par le début. J’ai d’abord entamé ma recherche pendant mes études de troisième cycle, en sachant que je voulais travailler sur les femmes artistes et les femmes graveuses. Je crois qu’à un moment, au cours de ma deuxième année d’études, ma directrice de recherche (n. Joan Marter, chercheuse et autrice américaine) m’a suggéré d’examiner Louise Nevelson et les estampes que Louise Nevelson avait réalisées à l’Atelier 17. En apprenant à connaître bon nombre des artistes figurant sur la liste, j’ai remarqué qu’on pouvait les répartir en au moins deux catégories : les artistes qui étaient passées par là et avaient peut-être réalisé une estampe, et celles qui s’étaient véritablement passionnées pour la gravure. C’est ainsi que j’ai d’abord commencé à classer les artistes, car il était beaucoup plus simple de travailler sur celles pour lesquelles il existait une abondante documentation. J’ai d’abord décidé de parcourir la liste, qui, à l’époque, ne comptait

qu’environ soixante femmes, et d’identifier, dans des collections publiques comme celles du Metropolitan Museum of Art ou du Philadelphia Museum of Art, celles dont les estampes avaient été intégrées à ces collections. Car on ne peut pas écrire sur des artistes sans savoir ce qu’elles ont créé. Puis, je dirais qu’il y avait une troisième catégorie : celles qui avaient conservé leurs archives et les avaient données à divers établissements, comme le Smithsonian American Art Museum. En réunissant à la fois les exemples d’estampes et les archives, il devient alors possible de dresser un

portrait solide des artistes et de leur passage à l’Atelier 17. Après cette première sélection, huit figures

se sont imposées comme centrales dans le livre, tandis qu’il y en avait d’autres qui me fascinaient,

mais dont je n’ai jamais pu rassembler suffisamment d’informations : je pouvais voir leurs estampes,

mais je ne parvenais pas à en apprendre davantage sur elles. Après la publication de mon livre, j’ai

donc entrepris de reprendre la liste et d’en apprendre autant que possible sur chaque nom qui y

figurait. Cela a conduit à de très belles découvertes, qui n’ont toutefois pas trouvé leur place dans

l’ouvrage.

DS : Je pense que c’est précisément ce qui rend le livre, ainsi que le supplément

biographique en ligne, si fascinants et d’une richesse exceptionnelle : on y trouve une quantité

considérable d’informations, notamment concernant la formation des artistes, des données souvent

très difficiles à réunir, en particulier pour les figures moins connues. À ce sujet, vous avez souligné

que « les monographies isolées ne peuvent saisir pleinement l’impact collectif de l’Atelier 17 sur les

trajectoires professionnelles des femmes artistes. » (Weyl, The Women of Atelier 17, 17) L’un des apports majeurs de votre recherche réside dans ce déplacement d’une approche biographique — dominante dans une large part de l’historiographie féministe de l’art — vers une analyse centrée sur les réseaux et les dynamiques collectives entre artistes. Pourquoi considérez-vous que cette approche se prête

particulièrement bien à l’histoire de l’Atelier 17 ? Et, en retraçant ces interconnexions, quels éclairages se dégagent quant à la manière dont les femmes artistes ont activement transformé l’espace qu’elles occupaient ?

CW : Sur le plan méthodologique, je suis une fervente promotrice de la recherche en

archives. Chaque fois que je découvre une nouvelle artiste, je commence toujours par vérifier s’il

existe un livre ou un catalogue d’exposition qui lui est consacré. Mais, très vite, je me rends compte

que la véritable réponse se trouve dans les archives : elles contiennent toutes sortes d’informations

qui n’ont pas été incluses dans les publications, et elles déploient souvent toute une histoire de vie

que la seule lecture d’un livre ne permet pas de saisir. En explorant les archives de ces artistes, j’ai commencé à remarquer qu’elles se faisaient mutuellement référence : par exemple, l’une écrit « j’étais chez Jan l’autre jour » (n. Jan Gelb, artiste, lithographe et enseignante américaine, 1906-1978), ou mentionne une réunion pour une organisation. Petit à petit, on parvient à reconstituer comment chacune s’inscrivait dans ces réseaux, qu’il s’agisse de l’Atelier 17, d’autres associations professionnelles, ou simplement d’amitiés et de moments partagés autour d’un café. C’est ainsi qu’on comprend la portée de ces liens interpersonnels.

Il devient alors évident qu’on ne peut saisir pleinement la vie et l’œuvre d’une artiste sans considérer

son entourage, ses orientations politiques. On se demande : est-ce que c’était important dans leur

travail ? Ou encore, comment se soutenaient-elles économiquement si elles ne pouvaient pas vivre de

leur art ? Y avait-il des groupes de femmes enseignantes qui partageaient leurs expériences sur la

façon d’obtenir un poste dans le système scolaire public de New York ?

DS : C’est fascinant ! Cela révèle aussi une réalité récurrente, et malheureusement

triste : les archives des femmes artistes moins connues demeurent souvent inaccessibles, voire

simplement disparues.

CW : Lorsque je travaillais sur les notices biographiques, il y a eu plusieurs femmes dont il était extrêmement difficile de retrouver la moindre trace. Je me disais : c’est insensé, pourquoi est-

ce si compliqué ? L’un de ces cas était celui de Terry Haass (n. artiste, peintre, graveuse et sculptrice d’origine tchécoslovaque, naturalisée française, 1923-2016), impossible de trouver le moindre document la concernant, elle semblait apparaître soudainement sans explication. Je savais simplement qu’elle

venait de Tchécoslovaquie. Ce n’est que lorsque j’ai découvert que son demi-frère avait fait don d’une

estampe au Metropolitan Museum que j’ai pu commencer à reconstituer son parcours. J’ai alors

compris que son nom de naissance n’était pas Terry Haass, mais Terezie Goldmannová, une

révélation qui a ouvert une véritable boîte de Pandore.

Un autre cas s’est révélé tout aussi difficile : celui d’une artiste qui travaillait sous pseudonyme,

connue sous le nom de Cyril, mais qui se faisait parfois appeler Ruth Cyril (n. graveuse américaine,

1920-1988). Son nom revenait régulièrement dans mes recherches, mais son archive semble avoir

tout simplement disparu. Elle était d’autant plus difficile à retracer vu que Cyril n’était pas son nom

de naissance. Son fonds a, en quelque sorte, été cannibalisé : à sa mort, sa sœur a récupéré ses papiers,

puis quelqu’un, un vendeur sur eBay, y a eu accès et a commencé à en disperser les éléments aux

enchères. Ses lettres se sont ainsi retrouvées vendues, pièce par pièce, sur Internet. Je ne sais pas quel

marché existe pour ce genre d’objets éphémères, mais cela illustre bien la fragilité de ces traces.

DS : C’est quelque chose qui arrive fréquemment dans nos recherches, il est plutôt

déprimant de constater que ces lettres, ainsi que d’autres éléments d’archives, partent aux enchères

pour ne plus jamais revoir la lumière du jour. Rien n’est véritablement conservé ni même numérisé.

À ce sujet, ces archives sont souvent précaires et fréquemment dispersées dans des fonds familiaux.

Dans ces conditions, comment les chercheuses féministes peuvent-elles naviguer parmi ces absences

ou ces silences archivistiques ? Et, plus largement, de quelle manière les archives, à travers leurs

lacunes autant que leur contenu, façonnent-elles des récits historiques qui ont traditionnellement placé

l’expérience masculine au centre ?

CW : Je pense que le cas de l’Atelier 17 est tout à fait unique, car il est étroitement associé

à la figure de Stanley William Hayter. Mais Hayter n’était pas, lui-même, un grand archiviste, laissant

ses papiers dans le désordre. De manière générale, il n’était ni un grand correspondant ni une personne

très organisée. Ainsi, bien que beaucoup supposent qu’il suffit de consulter les archives de Hayter

pour identifier les artistes importants ayant fréquenté le studio, ce n’est pas du tout le cas. Et d’ailleurs on ne trouverait pas nécessairement davantage d’informations sur les hommes.

C’est pourquoi, dans le cas des femmes artistes, il est particulièrement crucial de recouper

minutieusement différents fonds d’archives afin de reconstituer une histoire plus centrée sur leurs

expériences. On pourrait entreprendre un travail similaire pour les artistes masculins, ou pour

celles·eux venus d’Amérique latine ; dans mon cas, j’ai simplement choisi de me consacrer à la

recherche des femmes.

DS : Pourquoi alors avoir choisi de vous concentrer sur les femmes ? Autrement dit,

pourquoi est-il fondamental de réécrire une histoire aussi depuis le point de vue des artistes femmes,

dans un espace dominé par les hommes ?

CW : Je pense qu’écrire sur les femmes est un véritable défi. Lorsque j’écrivais le livre,

j’ai réalisé que les femmes n’avaient pas eu autant d’occasions d’exposer leur travail dans le cadre

d’expositions personnelles. Ainsi, toutes les femmes sur lesquelles j’ai écrit n’avaient pas de

représentation en galerie ni d’expositions importantes de leur vivant. En parcourant les archives, j’ai

commencé à remarquer la fréquence de ces expositions collectives, non seulement pour l’Atelier 17,

mais aussi pour les expositions d’estampes dans des institutions comme le Brooklyn Museum. Une

fois que l’on combine toutes ces informations et qu’on observe la régularité avec laquelle certaines

artistes exposaient, on obtient une idée de leur activité. C’était donc une autre manière, pour moi, de

reconstruire un récit, une histoire centrée sur les femmes artistes, car je pouvais constater, par

exemple, qu’entre 1947, année du début des expositions annuelles d’estampes du Brooklyn Museum,

Worden Day (n. peintre, graveuse et sculptrice américaine, 1912-1986) présentait une estampe chaque

année ; elle devait donc être très active et fortement impliquée dans le studio.

Celles qui n’exposaient qu’une seule fois étaient un peu plus difficiles à cerner, mais il existe d’autres

types d’archives qui peuvent aider lorsqu’on ne trouve pas de correspondance. Il y a d’autres façons

de reconstituer les trajectoires. Par exemple, et c’est quelque chose de particulier aux œuvres sur

papier, beaucoup d’artistes échangeaient leurs œuvres mutuellement. Il arrivait que Hayter veuille

posséder une œuvre de chaque artiste, ou au moins un exemple du travail de chacun. Il procédait alors

à des échanges : il offrait un petit dessin, ou achetait une œuvre, mais il possédait généralement

quelque chose de toutes les personnes qu’il considérait comme importantes. D’autres artistes faisaient

aussi des échanges, et cela est devenu une source d’information très intéressante.

Dans le cadre d’un travail d’archive, lorsque je rencontre un·e descendant·e d’artiste, je lui demande

: « Avez-vous des exemples des œuvres de votre parent ? Et savez-vous si elle échangeait des

estampes avec d’autres ? » Et souvent, on me répond : « Oui, j’ai ce portfolio, il contient plein de

personnes différentes. Vous pouvez y jeter un œil. » Alors, je commence à le feuilleter, et je dis : «

Voici telle personne, voici telle autre », et peu à peu, cela permet de reconstruire les réseaux.

Par exemple, Sue Fuller travaillait à l’atelier en même temps qu’Anne Ryan (n. artiste américaine, 1889-

1954). Elles étaient suffisamment amies pour échanger leurs estampes. Il existait aussi une tradition

à l’Atelier 17 : celle de s’envoyer des cartes de vœux, pour Noël ou pour le Nouvel An. Bill Hayter

et son épouse Helen Phillips en envoyaient souvent, mais d’autres artistes envoyaient également les

leurs. Ces cartes sont aujourd’hui conservées dans des musées, et elles sont souvent signées, ce qui

permet à nouveau de reconstituer ces réseaux, ce qui est vraiment passionnant.

DS : Je trouve l’atmosphère collective de l’Atelier 17 très intéressante. Dans mon

cas, en ce qui concerne la sculpture, il est très rare, voire impossible, du moins d’après mes recherches

jusqu’à présent d’échanger des sculptures. Ce sens du collectif a également conduit à des approches

techniques innovantes, très pertinentes dans le domaine de l’estampe. Je pense notamment à l’usage

pionnier de la dentelle dans l’œuvre Hen (1945) de Sue Fuller. Comment les artistes femmes de

l’Atelier 17 ont-elles investi des matériaux traditionnellement liés à la féminité et à la sphère

domestique ? Quel rôle cette matérialité réinventée joue-t-elle dans leur pratique artistique ? Plus

largement, comment ces choix matériels peuvent-ils être compris comme des actes de résistance ou

de subversion, remettant en question les normes de genre en réhabilitant des matériaux historiquement

perçus comme décoratifs et, par conséquent, féminins ?

CW : Sue Fuller est effectivement le meilleur point de départ, car c’est elle qui a réalisé

cette percée. Comme je l’ai écrit dans mon livre, l’usage du vernis mou était traditionnellement limité

au transfert d’un dessin sur une plaque. Si l’on a une surface adhésive sur la plaque, que l’on place

une feuille de papier dessus et que l’on dessine avec un crayon émoussé ou une gomme, on obtient

des lignes qui seront ensuite mordues dans la plaque. Avant la Seconde Guerre mondiale, à Paris, les

artistes utilisaient du coton à fromage et de la tarlatane, des matériaux servant à enlever l’encre de la

plaque lors de l’encrage, mais ils s’en servaient plutôt pour ombrer l’arrière-plan. Ces matériaux

n’étaient jamais mis en avant comme éléments principaux.

Je pense que Sue Fuller a été celle qui a rompu avec cela et qui a dit : « Eh bien, maintenant, je peux

réellement l’utiliser comme un élément dans mes estampes. » Et une fois qu’elle l’a fait, je pense que

cela a ouvert la voie à d’autres artistes de l’atelier pour qu’ils prennent à leur tour ce genre de risques.

Elle l’a aussi fait pour des raisons personnelles : sa mère était décédée, et elle avait hérité de tous ces

morceaux de tissu et de dentelle. C’était aussi dans le contexte de la rareté des matériaux pendant la

Seconde Guerre mondiale, n’est-ce pas ? Il n’y avait rien d’intéressant à acheter dans les magasins.

Les sacs et toutes sortes de matériaux étaient réutilisés, raccommodés, et ces objets étaient donc

devenus précieux.

Je ne sais pas à quel point elle a vraiment pensé à cela comme à un acte de résistance, je ne suis pas

sûre qu’elle ait eu pour but de démanteler le patriarcat. Inconsciemment, je parie que oui, mais ce

n’était jamais un objectif formulé de sa part. Par exemple, l’artiste Kiki Smith (n. artiste américaine née

en Allemagne, 1954) qui était également représentée par la même galerie, est tombée sur un tiroir

contenant de la dentelle appartenant à Louise Nevelson, et elle a ensuite utilisé la dentelle dans ses

propres œuvres, dans les années soixante-dix et quatre-vingt, où c’est bien plus explicite, car elle l’a

transformée en tétons. On peut donc voir qu’il existe une filiation entre ces artistes qui ont exploré

ces matériaux dans les années quarante et cinquante, et les artistes femmes des années soixante-dix

qui ont dit : « Eh bien, je vais utiliser cela, et je vais être bien plus explicite dans ce que je fais avec.

»

DS : Comprendre la filiation dans l’usage des matériaux entre plusieurs générations

d’artistes femmes, et la manière dont ces matériaux évoluent au fil du temps, est certainement

enrichissant, surtout si l’on considère à quel point cette dimension devient centrale pour l’action féministe dans les années soixante-dix et au-delà. À ce propos, je trouve que la notion de proto-

féminisme, que vous employez dans votre travail, est particulièrement utile pour penser les réseaux informels et les solidarités entre artistes femmes. Comment pourrions-nous commencer à réécrire

l’histoire de l’art à travers un prisme proto-féministe, lorsqu’il s’agit de périodes antérieures aux

mouvements féministes organisés ? Et plus précisément, comment définiriez-vous le proto-féminisme

dans le contexte des artistes femmes et des œuvres qu’elles ont produites au sein de l’Atelier 17 ?

CW : Dans les années quarante et cinquante, lorsque ces artistes arrivaient à l’atelier, elles

appartenaient généralement à des générations différentes. Parmi elles, seules quelques-unes étaient

nées au XIXe siècle ; la plupart étaient nées dans la première décennie du XXe siècle. Elles abordaient

donc l’expérience de l’Atelier 17 à partir de perspectives variées.

Lorsque New York devient la capitale du monde de l’art après la Seconde Guerre mondiale, ces

artistes qui étaient dans la vingtaine pendant la guerre se retrouvent soudain face à un marché de l’art

en pleine expansion. Beaucoup de ces jeunes artistes femmes commencent alors à ressentir un malaise

face au manque d’opportunités qui leur sont offertes pour exposer leur travail, notamment l’absence

d’expositions personnelles dans les grandes galeries, et c’est cela qui commence à les rassembler de

manière informelle. Elles ne disaient pas : « Nous sommes féministes, nous combattons ce système sexiste qui nous relègue à une position secondaire ou tertiaire », mais elles étaient conscientes que les opportunités offertes aux hommes étaient différentes de celles offertes aux femmes. Quant au segment plus âgé des artistes, celles qui avaient déjà un certain âge lorsqu’elles étaient arrivées à l’Atelier 17, dans la trentaine ou la quarantaine, je pense qu’il y avait chez elles une sorte d’acceptation du système tel

qu’il était. Je crois donc qu’il est essentiel de reconnaître ces différences générationnelles parmi les femmes qui ont intégré l’atelier : c’était surtout les plus jeunes, à quelques exceptions près, qui ont activement cherché à promouvoir cette mentalité proto-féministe, en se demandant : comment pouvons-nous nous entraider pour progresser, et comment unir nos forces pour améliorer nos conditions ? Et je ne pense pas que toutes, même au sein de ces groupes, aient été à l’aise avec cela : il y avait ce sentiment d’hésitation, devons-nous organiser des expositions uniquement de femmes ? Ne devrions-

nous pas simplement être égales ? Pourquoi faire des expositions séparées ? Et donc une certaine ambivalence : Dois-je en faire partie ? Dois-je rejoindre ce mouvement ou au contraire m’en

distancier ? On le voit bien, par exemple, avec Louise Bourgeois, qui ne voulait rien avoir à faire

avec ce genre d’associations.

DS : À la lumière de cela, je trouve que votre recherche dialogue profondément avec

le paysage culturel genré du New York du milieu du XXe siècle, en particulier avec la manière dont

les normes dominantes ont renforcé les stéréotypes autour du travail des femmes, tant en termes

d’effort physique que d’accès aux espaces. Comme vous le notez, l’Atelier 17 était encore largement

perçu comme un espace masculin, notamment en raison de la présence de machines lourdes et de son

association avec une expertise technique. Dans ce contexte, comment les artistes femmes de l’Atelier

17 ont-elles négocié, contesté ou parfois reproduit ces attentes genrées afin d’obtenir une légitimité

au sein de l’atelier ? Et, plus largement, que nous apporte, d’un point de vue méthodologique,

l’intersection entre art visuel et histoire culturelle pour construire un cadre d’interprétation plus

nuancé ?

CW : Je veux simplement dire que je me considère toujours comme une étudiante de

l’histoire culturelle, car j’ai trouvé cela difficile à faire : tisser les récits de ces femmes avec le paysage

culturel des années quarante et cinquante. Je n’aime pas le type d’histoire de l’art qui consiste à

appliquer mécaniquement un cadre à une œuvre, mais j’avais vraiment le sentiment qu’il existait

d’importants bouleversements culturels à travers les années quarante et cinquante, des

transformations qui revenaient sans cesse à mon esprit lorsque je lisais des critiques ou consultais les

archives des artistes.

Je voyais des photos d’elles dans l’atelier et je me disais : ce n’est pas ainsi que les femmes étaient

représentées dans les magazines de l’époque. Si vous ouvrez un Life Magazine de 1948, vous n’y

verrez pas une femme au foyer portant une chemise d’homme nouée autour de la taille. On ne voyait

pas ces images-là dans la manière dont la culture et la société se représentaient elles-mêmes.

J’ai toujours eu l’impression que c’était une sorte de danse : tenter de mettre en relation les

conclusions que je tirais sur la visibilité des artistes dans l’atelier avec l’histoire culturelle plus large.

Ce n’est jamais parfait, mais cela aide à mieux comprendre ce qui se passe en toile de fond.

Et puis, il y a eu d’autres ouvrages que j’ai découverts après avoir terminé mon livre, et je me disais

: pourquoi ne les ai-je pas connus plus tôt ? Par exemple, il y a un excellent livre de Jed Perl sur le

New York de l’après-guerre (n. Jed Perl, New Art City : Manhattan at Mid-Century, Knopf Doubleday, 2007). Et en le lisant, je me suis dit : oui, j’ai croisé cela, et cela aussi ! C’est toujours réjouissant de voir comment de nouvelles recherches viennent confirmer ce que l’on pressentait déjà.

Par exemple, le livre Inventing the Modern traite des femmes actives à cette même époque au Museum

of Modern Art (n. Romy Silver-Kohn, Inventing the Modern : Untold Stories of the Women Who

Shaped The Museum of Modern Art, The Museum of Modern Art, 2024). Dans mon

propre répertoire, j’avais repéré certaines femmes qui avaient changé de carrière et s’étaient

retrouvées à travailler au MoMA. Et je me dis que l’on commence à entrevoir ces femmes qui ont

joué un rôle déterminant dans la structuration des institutions, mais dont les histoires n’ont jamais été

racontées. Elles n’étaient peut-être plus des artistes à ce moment-là, et elles n’ont pas été reconnues

pour leurs contributions à l’art, mais c’est exactement ce type d’histoire culturelle qui a maintenu les

femmes dans cette trajectoire invisible et méconnue.

DS : Je crois que ces femmes restent encore aujourd’hui très marginalisées dans les

récits canoniques, y compris lorsqu’il s’agit de la manière dont elles ont contribué à façonner les

institutions, ou encore lorsqu’elles ont exercé le rôle d’enseignantes. En ce sens, vous avez noté que

l’affiliation de l’Atelier 17 avec la New School à partir de 1940 (n. Lorsque Hayter arrive à New York

en 1940, l’Atelier 17 s’installe dans les locaux de la New School, université américaine progressiste

accueillant les intellectuel·les en exil, et y demeure jusqu’en 1945), a favorisé une atmosphère plus

égalitaire en accueillant une plus grande diversité de participant·es, notamment de nombreuses

femmes issues de milieux non traditionnels ou non artistiques. En même temps, être associé·e à

l’Atelier 17 conférait un certain degré de légitimité professionnelle, une forme de capital symbolique susceptible d’élever son statut au sein du monde de l’art. Comment les femmes ont-elles négocié cette

position double : entrer dans l’atelier en tant que non-artistes ou en tant que praticiennes déjà

reconnues ? En quoi cette dynamique a-t-elle façonné leur perception d’elles-mêmes et leur identité

artistique ? Plus précisément, comment cette situation a-t-elle influencé la volonté, ou la réticence, de

certaines à se définir comme artistes, à la lumière de la tendance culturelle persistante à marginaliser

le travail créatif des femmes ?

CW : Il y a effectivement des personnes, même aujourd’hui, alors que je mène des

entretiens oraux avec des artistes ayant fréquenté l’atelier après la Seconde Guerre mondiale, qui ont

tendance à minimiser leur expérience : « J’étais à l’atelier, mais je n’ai jamais continué à faire de l’art

par la suite. » C’est ce thème récurrent du « je ne suis pas une artiste ». À ce moment-là, j’essaie

simplement de les encourager à comprendre qu’elles ont fait partie de quelque chose d’important, à

un moment significatif, et que l’objectif est de comprendre pourquoi elles étaient là, ce qu’elles y ont

appris, sans diminuer la valeur de leur participation.

La situation avec la New School était intéressante, car elle a effectivement permis d’ouvrir davantage

l’atelier, notamment parce que les cours y étaient annoncés dans les catalogues : toute personne

disponible à une certaine heure pouvait venir étudier ou apprendre la gravure. En pratique, je pense

qu’Hayter gardait tout de même un certain contrôle : il ne pouvait pas y avoir cinquante inscrit·es par

semestre, le nombre était nécessairement limité.

Je pense aussi qu’il fallait démontrer un minimum de compétences, savoir dessiner, ou du moins avoir

suivi quelques cours de base à la Art Students League ou dans d’autres écoles. Par exemple, il y avait

beaucoup de jeunes femmes diplômées d’un collège situé juste au nord de Manhattan, Sarah

Lawrence College. Elles avaient vingt ans, et leur professeur les envoyait à la New School. Je pense

qu’Hayter les acceptait en leur disant : « Vous avez la preuve d’une formation artistique, donc je vous

prends. »

Je ne sais pas très bien comment il traitait les personnes qui se présentaient sans aucune formation

artistique. Il y avait en tout cas beaucoup de discussions, dans les cours de la New School, sur l’idée

qu’il s’agissait d’un centre d’expérimentation avancée. Hayter présentait donc les choses ainsi : ce

n’était pas un cours d’initiation à la gravure, mais bien un groupe d’un niveau avancé.

DS : Comme vous l’avez souligné, il s’agissait d’un groupe très hétérogène de

personnes partageant un même espace à l’Atelier 17, marqué par une diversité notable en termes de

genre et de classe sociale. Vous avez toutefois observé que la diversité raciale y demeurait limitée, la

majorité des participant·es étant blanc·hes. Vous mentionnez Norma Morgan (n. graveuse et peintre

américaine, 1928-2017) et Evangeline St. Claire (n. artiste et graveuse américaine, c. 1901-1985)

comme les seules femmes noires connues à avoir travaillé dans l’atelier. Cependant, des femmes

issues d’autres régions sous-représentées, notamment d’Amérique du Sud, ont également participé,

parmi lesquelles Maria Martins et Lily Garafulic (n. sculptrice et graveuse chilienne, 1914-2012).

Comment la diversité raciale et culturelle se manifeste-t-elle dans les histoires des femmes de

l’Atelier 17 ? Pensez-vous que la diversité parmi les artistes femmes s’est exprimée différemment,

peut-être de manière plus inégale, que chez leurs homologues masculins ? Dans le cas particulier des

femmes noires, quels facteurs ont pu influencer leur décision de rejoindre l’Atelier 17, ou, de manière

peut-être plus révélatrice, leur absence ou leur refus d’y participer ?

CW : Je ne pense pas qu’il y ait eu beaucoup d’hommes noirs à l’atelier non plus. C’est

un sujet sur lequel j’aurais aimé pouvoir m’attarder davantage dans le livre. Pour une raison ou une

autre, il existait une sorte de flux de personnes venant d’Amérique latine : il y avait un chemin d’accès

vers l’atelier. Mais pourquoi n’y avait-il pas un chemin similaire pour les Afro-Américain·es ? Je ne

sais pas. Je ne crois pas qu’Hayter ait discriminé qui que ce soit en fonction de la couleur de peau. Je

pense qu’il y avait plutôt une barrière d’ordre économique ou social.

Ce n’est qu’en rédigeant le supplément biographique en ligne que j’ai découvert qu’Evangeline St.

Claire était noire, et c’est en réalité grâce à une collègue ayant mené des recherches généalogiques pour moi que nous avons appris qu’elle avait été orpheline, adoptée par une famille de la Nouvelle-

Angleterre, où elle avait en quelque sorte été une domestique sous contrat. Quand on pense à quelqu’un comme elle, sans réel soutien familial ou économique, on comprend combien il aurait été

difficile de payer les frais d’inscription pour étudier à la New School et travailler là-bas.

Concernant l’état d’esprit d’Hayter, je parlais récemment avec une artiste qui était à l’atelier à la fin

des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt. Elle venait de Bulgarie, et à cette époque,

le climat politique rendait extrêmement difficile le fait même de quitter son pays pour aller à Paris.

Mais elle avait réussi à obtenir une bourse du gouvernement français. Elle m’a dit, d’une manière très

bienveillante, qu’Hayter ressemblait presque à un entomologiste, un collectionneur d’insectes en

quelque sorte. Quand elle lui a dit qu’elle venait de Bulgarie, il a réagi : « Oh ! Je n’ai encore jamais

eu quelqu’un venant de Bulgarie ! » Il appréciait vraiment la diversité des expériences et des origines

culturelles que chacun apportait à l’atelier. Il estimait que cela représentait un formidable défi :

apprendre à collaborer avec d’autres qui ne partageaient ni la même langue, ni la même éducation.

Tout à coup, vous aviez quelqu’un du Chili essayant de réaliser une gravure avec quelqu’un venu de

Taïwan, sans parler la même langue, mais travaillant ensemble à résoudre un problème technique. Il

adorait cela.

Je ne pense donc pas qu’il aurait, aux États-Unis, dit à quelqu’un : « Tu es noir·e, tu n’es pas le·la

bienvenu·e. » C’était simplement le produit de l’époque et du contexte culturel. Je crois que les

barrières tenaient bien plus à la classe sociale qu’à l’origine culturelle. Je pense notamment à

quelqu’un comme Maria Martins, qui venait manifestement d’une famille très aisée puisque son mari

était diplomate ; ce genre de différence influençait davantage la manière dont un·e artiste était perçu·e

ou traité·e à l’atelier que son pays d’origine.

Il y avait un grand respect pour les artistes venu·es d’Amérique latine, en particulier pour celles et

ceux qui avaient obtenu une bourse Guggenheim, et surtout les femmes. Elles étaient traitées avec le

même respect et la même considération que tout·e artiste bénéficiant d’une telle bourse. Mais il

existait une attente implicite : elles ne devaient rester que le temps de leur résidence, puis retourner

dans leur pays.

Donc non, je ne pense pas qu’il y ait eu de différence fondamentale entre les hommes et les femmes.

Les artistes américain·es, en particulier, sortaient d’une période de forte perturbation économique. Je

crois aussi que les gens étaient beaucoup plus conscients des divisions économiques et politiques.

Aux États-Unis, certain·es artistes avaient adhéré à des idéaux socialistes, ce qui avait suscité un

important contrecoup. Dans les années quarante, chacun essayait de comprendre comment progresser,

sans forcément déclarer ouvertement ses convictions socialistes, tout en essayant malgré tout de

défendre sa position.

DS : Je crois en effet que la dimension transnationale de l’Atelier 17, avec des artistes

venu·es du monde entier, a contribué à nourrir une plus grande diversité, ce qui est fascinant, car cela

a favorisé un échange constant d’idées. Justement, en parlant d’idées, l’histoire de l’Atelier 17 est

étroitement liée au surréalisme, puisque de nombreux·ses artistes surréalistes ont fréquenté l’atelier,

aussi bien durant ses années parisiennes qu’après sa relocalisation aux États-Unis. Comme vous

l’avez souligné, le mouvement surréaliste était « notoirement impénétrable aux artistes femmes » (Weyl, The Women of Atelier 17, 48).

Dans ce contexte, comment les femmes de l’Atelier 17 se sont-elles engagées vis-à-vis des idées

surréalistes qui circulaient dans l’atelier ? Pensez-vous que celui-ci ait offert un espace plus ouvert

ou plus libérateur, leur permettant d’expérimenter avec des thèmes ou des méthodes surréalistes sans

nécessairement s’aligner sur les positions plus exclusives du mouvement ?

CW : Les femmes qui, avant la guerre, ont été les plus impliquées dans le mouvement

surréaliste ont au moins essayé d’y exposer, ou d’y être associées, comme Nina Negri (n. peintre et

graveuse franco-argentine, 1901-1981). Malheureusement, ses archives ont disparu. Elle est la seule

à avoir exposé des gravures dans une exposition officielle des surréalistes. Comment Nina Negri, ou

encore Dalla Husband (n. artiste canadienne, 1899-1943), ont-elles vécu cette tentative d’intégration au

mouvement surréaliste ?

Je sais qu’il y a eu d’autres cas de femmes venues à Paris qui ont voulu s’impliquer dans l’atelier, ou

qui y ont songé, mais qui, sans être formellement repoussées, ont ressenti que ce qui s’y passait était

trop avant-gardiste pour elles. Elles n’ont donc pas forcément voulu s’y investir.

L’une des premières femmes à avoir réalisé des estampes à l’atelier, alors que Bill Hayter y enseignait

la gravure, était Alice Carr de Creeft (n. graveuse et sculptrice américaine 1899-1996), l’épouse du

sculpteur José de Creeft. Celui-ci était un ami d’Hayter, ils évoluaient dans le même cercle social. Il y a une anecdote racontée par la fille d’Alice : son père lui aurait dit « Ne va pas à l’atelier, ces gens-

là sont trop extrêmes, trop bohèmes ! » Je pense que cela avait à voir avec le fait que l’atelier, au fil du temps, s’est aligné de plus en plus avec le surréalisme, à mesure qu’Hayter lui-même s’en

rapprochait.

Au départ, quand l’atelier a été fondé, il s’agissait plutôt d’un lieu où apprendre à faire de la gravure,

sans qu’elle doive nécessairement être surréaliste. On pouvait y produire de l’art figuratif, par

exemple. Mais à mesure que le studio a développé sa propre personnalité, il a acquis la réputation

d’être un centre d’expérimentation, un lieu étroitement associé au surréalisme.

C’est d’ailleurs un aspect qui a été réexaminé ces dernières années à travers plusieurs grandes

expositions muséales, par exemple celle du Metropolitan Museum of Art (n. Surrealism Beyond

Borders, The Metropolitan Museum of Art, 11 octobre 2021-30 janvier 2022), ou encore la plus

récente au Centre Pompidou (n. Surréalisme, Centre Pompidou, 4 septembre 2024-13 janvier 2025).

Je pense qu’on assiste aujourd’hui à une ouverture de la définition même du surréalisme : que signifie

le surréalisme si l’on cesse de le réduire au cercle militant gravitant autour de Breton ? Il y avait des

artistes qui pouvaient accéder à ses idées, à ses styles, à son esprit, sans pour autant être membres

officiels du groupe.

DS : Pour conclure cet entretien aussi passionnant qu’émouvant, et je vous remercie

sincèrement pour cela, j’aimerais évoquer votre projet numérique The Women of Atelier 17: The

Biographical Supplement, qui réunit de courtes biographies de toutes les artistes femmes connues

pour avoir travaillé à l’Atelier 17. On y retrouve des figures majeures, comme Louise Bourgeois ou

Louise Nevelson, aux côtés de nombreuses artistes moins connues, faisant de ce site une ressource

inestimable pour quiconque cherche à reconstituer l’histoire des femmes artistes.

Selon vous, comment des plateformes numériques portées par la recherche peuvent-elles intervenir

dans ces silences historiques et reconfigurer la visibilité, à la fois en préservant les héritages et en

renouvelant l’intérêt pour des artistes marginalisées par les récits dominants ? Quel impact ce projet

a-t-il eu au sein de la communauté académique, et comment pourrait-il influencer la manière dont les institutions, musées, universités ou éditeurs, réévaluent et réintègrent ces figures oubliées dans le

canon ?

CW : La mise à disposition de cette ressource a, je crois, été vraiment importante pour

mes collègues à travers différentes institutions. Prenons par exemple le cas d’Evangeline St. Claire.

Qui est-elle ? Les seules mentions que j’avais trouvées à son sujet provenaient d’ouvrages papier, non

numérisés. Je pense donc qu’il y a énormément à dire sur la valeur de ces ressources numériques, qui

rendent l’histoire de l’art plus accessible, plus ouverte, plus repérable.

Tant de connaissances dorment encore dans des livres conservés dans des bibliothèques d’art que

personne n’ouvre, contenant parfois une référence à une artiste peu connue, et ces vies restent

enfouies, sans jamais ressurgir.

Le projet biographique a représenté un travail considérable, tant pour la recherche que pour la mise

en ligne du site. Mais je ne compte plus le nombre de collègues qui, après avoir consulté le livre ou

le site, sont allé·es voir le·la responsable de leur département, ou le·la directeur·trice de leur

institution, en disant : « Nous devons acquérir certaines de ces œuvres. »

Souvent, iels constataient qu’iels ne possédaient que des œuvres de Stanley William Hayter, et aucune

de femmes de l’Atelier 17. Ce projet a donc contribué à ouvrir le marché pour les œuvres de ces

artistes femmes.

C’est très réjouissant de voir, par exemple, des institutions s’intéresser à Norma Morgan, l’autre

artiste noire à avoir travaillé à l’Atelier 17, et dont les gravures sont absolument

remarquables. Certain·es de mes collègues ont acheté ses œuvres précisément parce qu’elle était

originaire du Connecticut, tout comme leur institution : iels ont donc estimé nécessaire de mettre en

valeur une artiste locale.

Par ailleurs, certaines œuvres étaient déjà présentes dans des collections depuis les années 1940,

comme celles de Doris Seidler (n. artiste anglaise, 1912-2010), par exemple, mais probablement jamais

exposées. C’est extrêmement gratifiant de voir ces œuvres être ressorties, réexaminées, et enfin

reconnues pour la contribution unique qu’elles ont apportée, même durant un passage bref à l’atelier.